od体育官方网站,od体育app下载,od体育最新登录网址,od体育平台,od体育app,od体育靠谱吗,od体育,od体育官网,od体育买球,od体育世界杯,od体育注册,od体育登录,od体育入口良品铺子的一组宣传海报在社交平台上被广泛转发,原因并非产品本身,而是画面中一株松树上结满了饱满的花生。这个违背植物学常识的画面迅速引发热议,消费者质疑品牌是否连最基本的农作物生长规律都不了解。随后,良品铺子发布致歉声明,称该图由供应商使用AI生成,未经过严格审核便投入使用。这场“花生上树”的闹剧不仅成为社交媒体上的笑柄,更引发了消费者对品牌专业性的广泛质疑。

消费者真正关注的并非良品铺子采用AI生成图片这一行为本身,而是该品牌在运营过程中暴露出的对细节把控不足的问题,这直接致使其市场口碑遭遇严重滑坡。数字经济应用实践专家骆仁童博士表示,由此产生的后果包括出现诸如“花生上树”这类令人啼笑皆非的低级失误,更严重的是引发了消费者对品牌信任度的显著下滑。试问,一个连农作物基本生长常识都未能准确把握的品牌,又怎能让人信服其具备生产优质可靠零食的能力呢?

类似的争议并非个例。在多个城市地铁站、机场、高铁,大量由AI生成的“伪人”广告正在取代传统真人模特。这些广告人物五官精致、比例匀称,却常常因手指数量不对、眼神空洞或嘴角弧度诡异而引发乘客不适。有乘客在社交平台上传地铁广告照片,配文“像AI在盯着我看”,引发大量共鸣。部分广告主甚至以“3万元一周”的价格包下地铁大屏,使用AI模特替代真人拍摄,试图以低成本实现高频率的视觉曝光。

这些广告虽然节省了拍摄和模特费用,却未能赢得受众认同。部分品牌因使用AI模特而遭遇投诉,尤其是医美、母婴等行业,消费者更倾向于看到真实、可信的人物形象,而非“完美但虚假”的数字化面孔。AI生成内容在视觉上的“过度完美”反而触发了“恐怖谷效应”,即当仿真人物接近真实却又不完全像人时,会引发观者的本能排斥。

AI广告之所以被大量品牌迅速采纳,核心原因在于其显著降低了内容生产的门槛和成本。传统广告制作流程通常包括创意策划、拍摄执行、模特选择、后期修图等多个环节,整体周期长达数周,成本动辄数十万元。而AI生成内容仅需输入关键词或描述性语句,便可在几分钟内生成多张高质量图像,极大缩短了从创意到发布的周期。

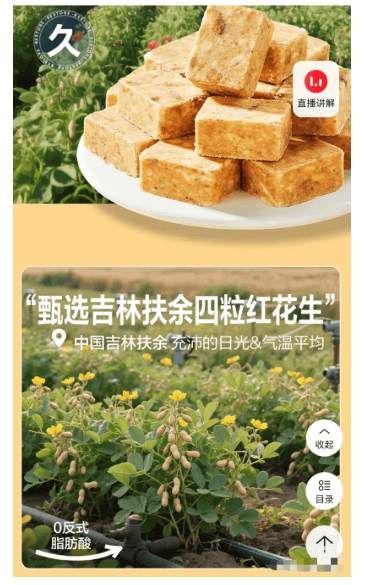

以食品类广告为例,过去品牌需聘请摄影师、模特、造型师,并租用场地进行拍摄,整个过程不仅耗时,还需协调多方资源。如今,通过AI图像生成工具,品牌只需输入“阳光少女在草地上吃零食”的提示词,系统便可自动生成多张风格统一的图像,且可随时调整人物表情、背景色调或产品摆放角度,满足多平台、多尺寸的内容需求。

这种高效、灵活的生产方式使得AI广告在电商、社交媒体、线下灯箱等多个场景迅速普及。部分广告代理公司已将AI工具纳入常规流程,裁员传统美术岗位,转而招聘“AI提示词工程师”或“AI内容优化师”。在电商平台,AI生成的商品图、模特试穿图也大量出现,部分商家甚至完全依赖AI进行视觉展示,不再进行实物拍摄。

此外,AI广告还能快速响应热点事件。例如在某体育赛事期间,有品牌通过AI生成“冠军同款”海报,在赛事结果公布当天即完成内容上线,借势营销速度远超传统制作流程。这种“即时响应”能力成为品牌追求流量和话题度的重要工具。

然而,低成本和快速响应的背后也隐藏着质量控制的难题。AI生成的内容往往缺乏对现实逻辑的准确理解,容易出现常识性错误,如食品成分不符、人物动作不自然、场景搭配不合理等问题。由于缺乏人工干预,这些错误可能在发布后才被用户发现,进而引发公关危机。

尽管AI广告在成本和效率上具有明显优势,但用户的接受程度却呈现出明显的分化趋势。部分消费者对AI生成的“完美形象”表现出排斥,认为其缺乏真实感和情感温度,尤其是在涉及人身体验、情感共鸣的产品领域,如母婴、医疗、教育等行业,用户更倾向于看到真实人物的使用场景和情绪表达。

一项由市场研究机构进行的对比实验显示,在同一品牌推出的两款广告中,使用真人模特的广告在用户停留时间、点击率和转化率上均优于AI模特版本。用户评论中频繁出现“真实”“有生活气息”等关键词,而AI版本则被认为“冷冰冰”“像游戏画面”。这表明,广告不仅是信息传递工具,更是品牌与用户建立情感连接的桥梁,而AI生成内容在这方面仍存在明显短板。

随着人工智能技术的日益广泛应用,由AI幻觉所引发的虚假资讯、悖离科学原理的图像及视频内容亦随之增多,这愈发凸显出使用者提升辨别真伪能力的重要性。数字经济应用实践专家骆仁童博士认为,无论技术工具如何先进,终究难以取代人类基于自身经验与理性思考所形成的对现实世界的真实认知。

部分品牌开始意识到这一问题,尝试在AI生成内容中保留“人为痕迹”,以增强真实感。例如有家居品牌在AI广告中刻意保留渲染瑕疵,如沙发褶皱不自然、光影略显生硬,并在文案中调侃“AI也学不会我们的慵懒”,以此强化品牌调性,反而获得用户好评。这种策略表明,用户对AI并非完全抗拒,而是反感“用AI伪装真实”的敷衍态度。

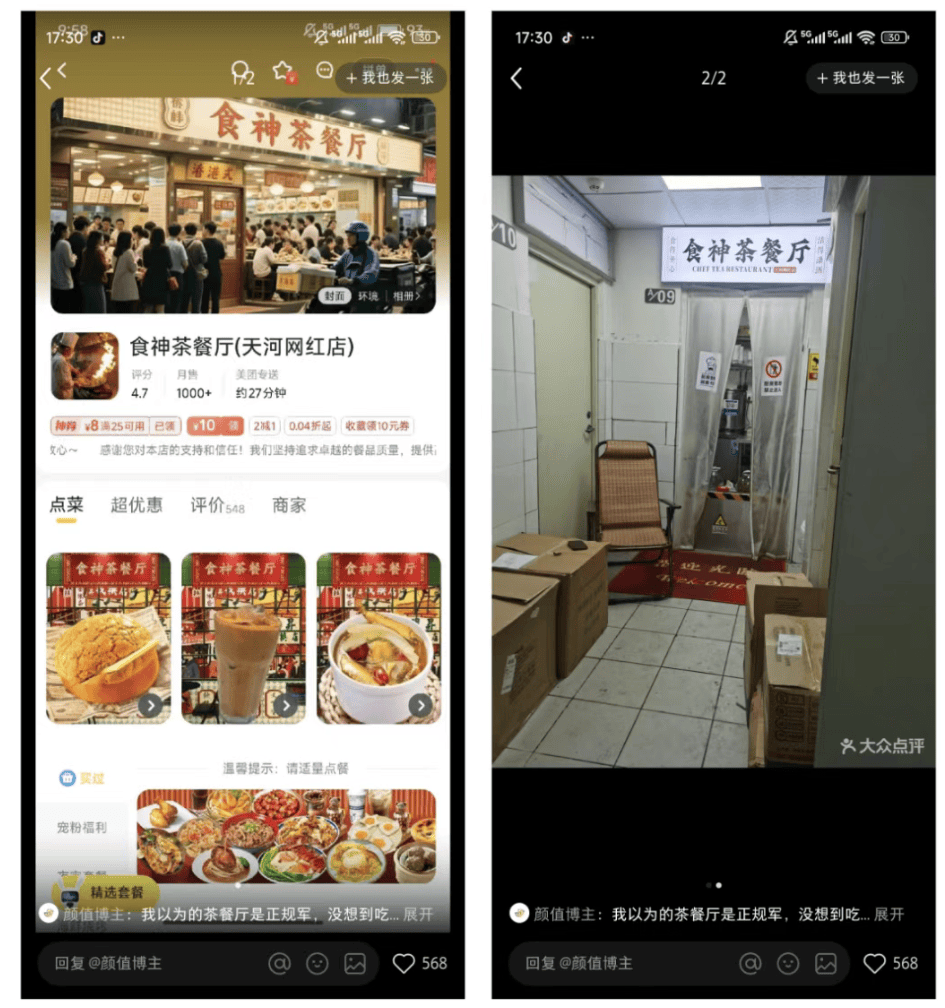

在社交媒体平台上,AI生成的“虚假用户种草”内容也引发平台方警觉。部分账号通过AI生成虚假试用图、评价文案,试图操控消费决策。平台方已加强内容审核机制,清理AI水军内容,维护用户信任。消费者对AI内容的识别能力也在逐步提升,越来越多的人开始质疑“过度完美”的图像是否真实可信。

广告的本质不仅是展示产品,更是传递品牌价值观和情感诉求。AI虽然可以模拟人类形象,却难以复制人类的情绪、经验和文化背景。用户在消费过程中寻求的不只是信息,更是认同感和信任感。当品牌一味追求低成本、高效率而忽视情感内核时,最终可能失去的是消费者的忠诚与口碑。

AI广告技术的普及正在重塑整个营销产业链,从内容生产到投放策略,品牌拥有了前所未有的灵活性和响应速度。然而,技术的便捷并不能替代品牌对真实性和专业性的基本坚持。消费者在意的不是广告是否由AI生成,而是它是否准确、可信、有温度。当“花生上树”和“伪人模特”成为公众调侃的对象,真正受损的不仅是品牌形象,更是整个AI广告生态的公信力。在商业效率与用户体验之间,品牌仍需找到一个可持续、可信赖的平衡点。

创新与思维:《数字化思维》《组织变革》《商业模式》《创业导师》返回搜狐,查看更多